Nei dizionari della lingua italiana si definisce come acronimo «il nome formato unendo le lettere o sillabe iniziali di più parole». Nel linguaggio moderno l’utilizzo di tali formule (spesso per ragioni di speditezza, a volte - si ha quasi l’impressione - per impressionare l’interlocutore) si fa sempre più frequente e a tale constatazione non fa certamente eccezione il settore delle relazioni internazionali.

Onu, Nato, Ocse, Osce rappresentano, solo per citarne alcuni, gli acronimi di importanti organizzazioni multilaterali, delle quali - in tutta onestà - si avrebbe a volte più di una difficoltà a ricostruire il nome per intero.

Negli ultimi tempi, uno degli acronimi più citati in questo campo è Brics, a differenza di altri di facile interpretazione essendo formato dalle iniziali di cinque (grandi) Paesi, precisamente Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Si tratta di un foro informale (vale a dire non basato su specifici accordi) di Stati, che dal 2010 si riunisce annualmente a livello di Presidenti e di Capi di Governo per un’analisi congiunta delle principali tematiche politiche, economiche e sociali dell’attualità.

A inizio ottobre il Comitato norvegese per il Premio Nobel, presieduto da Berit Reiss-Andersen, ha assegnato, per l’anno in corso, il suo riconoscimento più prestigioso (beninteso, nell’ottica di questa Fondazione), dedicato alla Pace, alla attivista iraniana Narges Mohammadi, motivandolo con la lotta «contro l’oppressione delle donne in Iran e per l’affermazione nel Paese dei diritti umani e della libertà», una missione che la neo-insignita ha portato avanti con coraggio e determinazione a lungo, in pratica per l’intero arco della sua esistenza.

51 anni, ingegnera di professione, scrittrice e giornalista per vocazione, la signora Mohammadi sta attualmente scontando nel famigerato carcere di Erin una pena detentiva a 10 anni, in quanto riconosciuta da un tribunale islamico colpevole di «diffusione di propaganda anti-statale». Per la indomita attivista la odierna reclusione non rappresenta né una novità né un evento isolato, considerato il fatto che risulta preceduta da ben tredici arresti e quattro condanne, senza risparmio di pene anche corporali (le tristemente note fustigazioni).

Per quanto possa risultare sorprendente, l’assegnazione a un’iraniana del Premio Nobel per la Pace non rappresenta un fatto inedito.

Esattamente 20 anni fa ne era risultata infatti destinataria Shirin Ebadi, avvocatessa e fondatrice a Teheran del Centro per la difesa dei Diritti, un’associazione non governativa nel cui ambito anche la nuova laureata del Premio Nobel aveva avuto modo, per così dire, di “farsi le ossa” collaborando fianco a fianco con la responsabile.

L’attribuzione di un riconoscimento sostanzialmente “in fotocopia” a distanza di un ventennio induce a opposte considerazioni.

La prima, di stampo indubbiamente positivo, giunge a conferma del profondo impegno sociale e dell’ammirevole grado di abnegazione personale che la popolazione femminile iraniana consacra, pur perfettamente consapevole dei rischi che vi sono collegati, all’affermazione di livelli di emancipazione più consoni alla propria dignità “di genere”. Quelli concessi dal regime teocratico installatosi con la rivoluzione del 1979 rivestono, infatti, una valenza poco più che simbolica. Dette qualità erano emerse con grande evidenza anche lo scorso anno in occasione delle imponenti manifestazioni del movimento «Donna, Vita e Libertà» (vedasi al riguardo la "Voce" nr. 27 del novembre 2022), indette a seguito del drammatico pestaggio (con conseguenze, purtroppo, letali) della giovane curda Mahsa Amini, rea di non avere portato in maniera “corretta” il velo islamico (hijab).

La seconda, di segnale decisamente negativo, è la oggettiva testimonianza del protratto, invasivo radicamento in ogni comparto della società iraniana di un implacabile sistema di controllo pubblico (in cui la componente religiosa riveste un ruolo centrale), che poco o nulla lascia alla libera scelta degli individui, meno che mai se di sesso femminile. La brutale aggressione subita qualche settimana fa dall’adolescente Armita Garawand, ridotta in fin di vita dalla “polizia morale” per un’infrazione analoga a quella commessa da Mahsa Amini, ne costituisce, una volta di più, la prova provata.

A suo tempo, la massiccia mobilitazione intervenuta nella popolazione iraniana associata, sul piano internazionale, alle vaste campagne di sensibilizzazione promosse nei cinque continenti, ci avevano indotto, al pari di altri commentatori, a confidare in una progressiva erosione del capillare potere sin qui esercitato dagli ayatollah e dai loro accoliti.

A esattamente un anno di distanza occorre con profonda delusione riconoscere come tali auspici non si siano avverati e come, se cambiamento vi è stato, esso si sia semmai tradotto in un’ulteriore radicalizzazione del micidiale sistema di proibizioni e divieti attualmente in vigore.

Su tale involuzione ha certamente influito il protrarsi, senza apparenti ipotesi di soluzione, del conflitto russo/ucraino, con conseguenze sempre più allarmanti per i futuri assetti geo-strategici, non solo europei ma addirittura mondiali. Come ampiamente prevedibile, la gravità di quella crisi ha sortito l’effetto di calamitare su tale versante geografico, distogliendole da altre latitudini, pur non secondarie, le primarie attenzioni di pressoché tutti i governi, delle corrispondenti opinioni pubbliche nonché delle reti di informazione.

Con analogo rammarico occorre altresì riconoscere che proprio dalla comunità internazionale sono giunti, in tempi recenti, segnali francamente sconcertanti. Come giudicare, ad esempio, la decisione con la quale le Nazioni Unite hanno affidato la presidenza dell’influente Consiglio per i Diritti umani addirittura a un rappresentante degli ayatollah? Pur se ammantata da motivi nobili, anche la deliberazione della Casa Bianca di riconsegnare al regime iraniano, revocandone le misure di congelamento, la cospicua somma di 6 miliardi di dollari in cambio del rilascio di alcuni prigionieri con doppio passaporto, non ha brillato né per senso di opportunità né per timing di adozione. Nonostante le rituali smentite dei diretti interessati, non è difficile immaginare che gran parte di quei fondi possano essere impiegati dalle autorità di Teheran non già per i fini umanitari cui sono destinati, ma per incrementare effettivi e dotazioni dei «guardiani della rivoluzione» e per acquisire nuovi strumenti di repressione. Rendendosi, seppure tardivamente, conto di tale manipolazione, l’Amministrazione Usa sarebbe ora orientata a riconsiderare detta decisione.

D’altronde, le manifestazioni di giubilo con cui il governo iraniano e i settori radicali del Paese che lo sostengono hanno accolto il criminale attacco sferrato contro il territorio di Israele all’alba del 7 ottobre, festa di Shabbat, dai terroristi di Hamas (che ricevono da Teheran non solo le principali fonti di finanziamento, ma anche armamenti e un cinico endorsement politico), attacco costato la vita a centinaia di vittime innocenti, è significativo dell’irrilevanza, per il regime teocratico, della necessità di conservare anche solo una parvenza di dialogo con l’Occidente. Su tale sfondo desta fondata preoccupazione anche la sconsiderata decisione degli attuali membri del Brics (vedi il numero di ottobre 2023 della «Voce») di invitare l’Iran a far parte di quell’importante gruppo di Stati, connotandolo in tal modo con una, probabilmente irreversibile, impostazione di fondo anti-europea e anti-statunitense.

Ritornando, in conclusione, al prestigioso riconoscimento assegnato dal Comitato per il Premio Nobel alla signora Mohammadi, la lettura dei commenti a caldo rilasciati dal segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, («è un promemoria del fatto che i diritti delle donne vengono duramente repressi, in Iran e altrove») e dal presidente iraniano Ebrahim Raisi («siamo di fronte a una mossa politica di parte contro il nostro Paese, che condanniamo fermamente») ne fa emergere la evidente, completa inconciliabilità. A ben vedere, gli stessi contribuiscono all’ulteriore rafforzamento di quei muri, fisici e culturali (chiamati divar in lingua farsi), ai quali la neo-insignita si è sempre, attraverso il suo generoso operato, ostinatamente opposta.

Nel suo più ristretto contesto di competenza, la Fondazione Campana dei Caduti continuerà a manifestare la propria convinta solidarietà all’opposizione iraniana, attiva tanto in patria come in esilio, mantenendo a tempo indeterminato a mezz’asta, in segno di lutto e condanna, la bandiera di quel Paese, che figura esposta, accanto a 105 altre, lungo il suo suggestivo «Viale delle Nazioni».

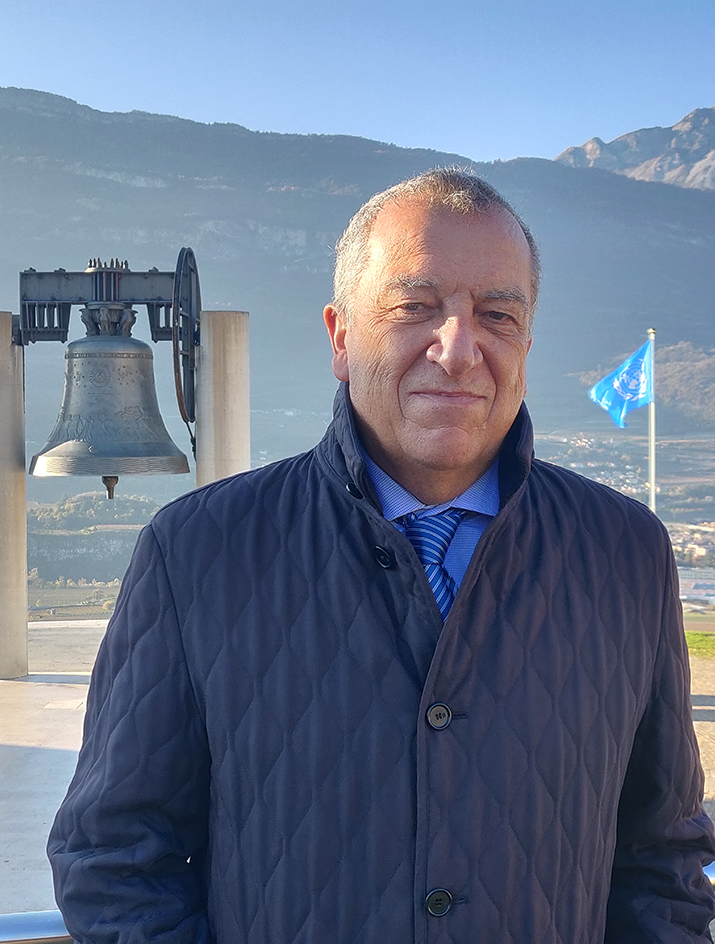

Il Reggente, Marco Marsilli