ARTE E PACE

IL QUARTETTO PER ARCHI N. 8 DI ŠOSTAKOVIC

Nel luglio del 1960, il governo sovietico inviò Dmitrij Šostakovič nella Germania dell’Est per collaborare alla realizzazione del film Cinque giorni – cinque notti. Le riprese si svolsero a Dresda, città ancora segnata dalle ferite dei bombardamenti alleati che l’avevano ridotta in macerie. Di fronte a quella devastazione, il compositore rimase profondamente turbato: le rovine non erano solo il simbolo della distruzione fisica, ma anche di quella morale e spirituale che la guerra aveva inflitto all’umanità intera, a prescindere dall’esito del conflitto.

Da quell’esperienza nacque il Quartetto per archi n. 8 in do minore, op. 110, composto in pochi giorni e dedicato «Alle vittime del fascismo e della guerra». Ma dietro quella formula ufficiale si cela una dedica più ampia e universale: il dolore per tutte le vittime della violenza e del potere, di ogni tempo e luogo.

Šostakovič descrive un lutto personale e collettivo al tempo stesso, inserisce autocitazioni tratte da vari lavori precedenti, come se volesse ripercorrere in musica la propria biografia, intrecciandola con quella del secolo. In quelle note risuona anche il suo celebre monogramma musicale – re, mib, do, si – una firma che è anche confessione. Il Quartetto n. 8 è un relitto sonoro di un secolo distrutto dalle guerre.

Il senso fu riassunto dall’autore stesso qualche anno dopo: «Provo eterno dolore per coloro che furono uccisi da Hitler, ma non sono meno turbato nei confronti di chi morì su comando di Stalin. Soffro per tutti coloro che furono torturati, fucilati, o lasciati morire di fame. Molte delle mie Sinfonie sono pietre tombali. Troppi della nostra gente sono morti e sono stati sepolti in posti ignoti a chiunque, persino ai loro parenti.

Soffro per tutti coloro che furono torturati, fucilati o lasciati morire di fame. Molte delle mie Sinfonie sono pietre tombali

Dove mettere le lapidi? Solo la musica può farlo per loro.Vorrei scrivere una composizione per ciascuno dei caduti, ma non sono in grado di farlo, e questo è il solo motivo per cui io dedico la mia musica a tutti loro». Parole che danno voce al senso ultimo di quell’opera: un monumento invisibile per i senza nome della Storia.

E qui entra in gioco la Campana. Il lavoro, segnato da un’intensità tragica e visionaria, fu trascritto per orchestra d’archi da Rudolf Barshai, con l’approvazione del compositore. Nacque così la Sinfonia da camera op. 110a, che amplifica la forza drammatica del quartetto, trasformando il dolore intimo in un grido collettivo. Il 22 ottobre, presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, l’Orchestra Roma Sinfonietta, diretta da Gabriele Bonolis, ha eseguito questa versione sinfonica: un evento che ha riportato in vita la voce di Šostakovič come coscienza della memoria. Sono artisti questi conosciuti sul Colle di Miravalle, tanto che il 16 luglio 2016 fu proprio Bonolis a ricevere il «Premio Internazionale Ennio Morricone per la Pace» al termine di un concerto nel quale guidava la Roma Sinfonietta. Non sembra un caso che a distanza di dieci anni quel seme gettato sotto Maria Dolens dia ancora i suoi frutti tra chi incessantemente ricerca la Pace attivamente, anche con l’arte. In un mondo che ancora conosce la guerra, questa musica risuona come una preghiera laica, un appello a non dimenticare.

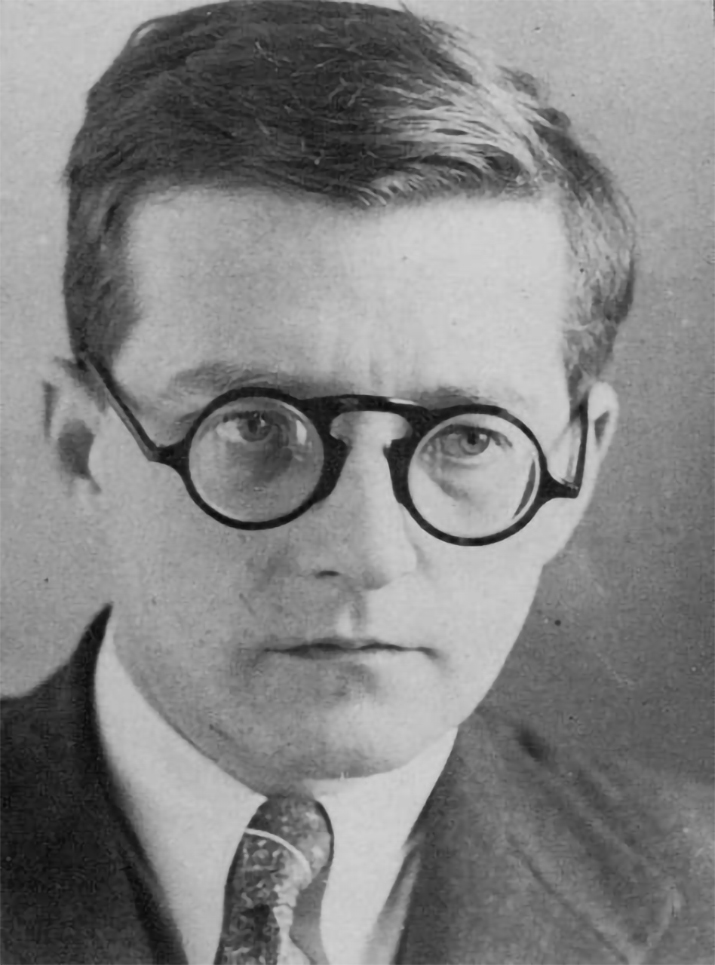

Dmitrij Šostakovič

Una veduta di Dresda dopo il bombardamento alleato del 1945