PER CHI SUONA LA CAMPANA - P14

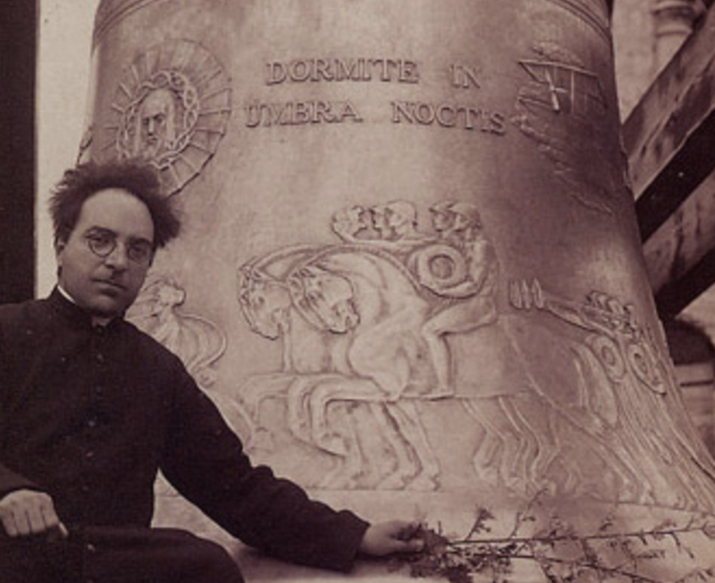

Il 2 novembre 1948 il suono della Campana tornò a essere trasmesso dalla radio. Lo scopo era parlare a tutti per dire una sola cosa: «Nulla è perduto con la Pace. Tutto può essere perduto con la Guerra». La frase di Pio XII era celebre, ma forse sarebbe stato meglio fonderla sul bronzo del manto di Maria Dolens perché rimanesse un monito perenne. Ci volle un po’. Si dovette aspettare fino al 1964, ma alla fine quelle parole apparvero proprio al di sotto dell’Ecce Homo, e sono ancora lì. Don Rossaro non le vide mai, ma in cuor suo forse sapeva che sarebbe accaduto.

È vero c’erano problemi pratici, come la sostituzione del battaglio che si era spezzato, o l’ampliamento della piattaforma del bastione Malipiero per permettere l’affluenza di un maggior numero di persone durante le cerimonie ufficiali, ma le questioni più spinose erano quelle etiche e morali. La fatica maggiore don Rossaro la faceva nel tentativo di conservare lo spirito originario della Campana e di far rispettare lo statuto: Maria Dolens doveva suonare solo di sera e solo per ricordare le vittime, anche civili, di tutti i conflitti.

Come era accaduto durante il fascismo, anche nel dopoguerra succedeva che a ogni manifestazione politica o religiosa, qualcuno chiedesse di azionare la Campana, a qualsiasi ora. Avvenne dopo l’affermazione della repubblica il 2 giugno 1946, all’arrivo della Madonna Pellegrina nel 1948 e in numerose altre occasioni. Ogni “scusa” era buona per chiedere una deroga alla regola, come se Maria Dolens fosse diventata lo strumento per festeggiare eventi certamente di rilievo, ma lontani dalla sua vocazione. Il prete roveretano continò ad opporsi, ribadendo ogni volta il profondo significato spirituale dei cento rintocchi, che andavano oltre le contingenze del momento.

L’uomo era forte, caparbio, ostinato. Ma il tempo passa per tutti. Il 2 novembre 1951 la radio trasmise il consueto suono della Campana di Rovereto preceduto da un breve discorso del suo ideatore. La voce era flebile, ma lì per lì si pensò che lo stato di debolezza dipendesse dalle operazioni alle quali il sacerdote si era sottoposto qualche mese prima. I segnali però cominciavano a essere sempre più chiari. Il 14 novembre l’Albo storico della Campana riportava la notizia della morte del principe Chigi Albani, gran Maestro dell’Ordine di Malta. Poi più niente. E non era normale, soprattutto per un uomo che aveva sempre raccontato con dovizia di particolari quello che accadeva alla sua creatura.

Don Rossaro morì il 4 gennaio 1952. La città rispose alla notizia con dimostrazioni di affetto. Il sacerdote era considerato quello che Giuseppe Parini ne La caduta definiva il Buon cittadino che «al segno / dove natura e i primi / casi ordinàr, lo ingegno / guida così, che lui la patria estimi»: colui che «guida il suo ingegno verso la meta alla quale lo indirizzarono la sua indole e le prime vicende della vita, in modo che la sua patria lo apprezzi».

Rovereto in quei decenni per sua volontà si era popolata di statue, di targhe, di busti. Personaggi ed episodi che non andavano dimenticati, soprattutto dai cittadini di quella città che lui considerava una «piccola patria», fatta di orgoglio e di responsabilità da condividere.

Ma se tutto è partito da quel territorio, l’idea della Campana ha proiettato la città e i suoi abitanti fuori dai confini del municipio. La Campana dei Caduti rappresenta il simbolo di una visione della realtà che ha portato don Rossaro a conoscere il mondo, a gettare le basi per un lavoro a favore del dialogo tra diversi, a volte tra nemici, avendo come solo e unico obiettivo la Pace. È questa, forse, la sua più grande eredità.