PER CHI SUONA LA CAMPANA - P12

Il destino della Campana era quello di non suonare fino alla fine della seconda guerra mondiale, ma don Rossaro non lo sapeva. Anzi, come tutti, pensava che il conflitto sarebbe durato poco e che la vittoria dell’Asse fosse certa, anzi inevitabile. L’attenzione era riposta altrove. Per esempio a risolvere le solite questioni pratiche, come il reperimento del materiale ferroso per costruire un supporto stabile sul quale posare Maria Dolens. Servivano anche cemento e sabbia che in tempo di guerra non erano facili da trovare. I finanziamenti, poi, andavano richiesti direttamente a Roma. Cosa che avvenne non senza messaggi contraddittori del sacerdote, che in una missiva indirizzata a Mussolini non esitò a definire la Campana «l’esaltazione dell’eroismo della Guerra».

La forzatura è evidente e può essere attribuita alla volontà di ottenere gli aiuti promessi. La richiesta fu inoltre sostenuta direttamente dall’attività del prefetto di Trento, Italo Foschi, che si recò personalmente nella Capitale per chiedere un intervento finanziario.

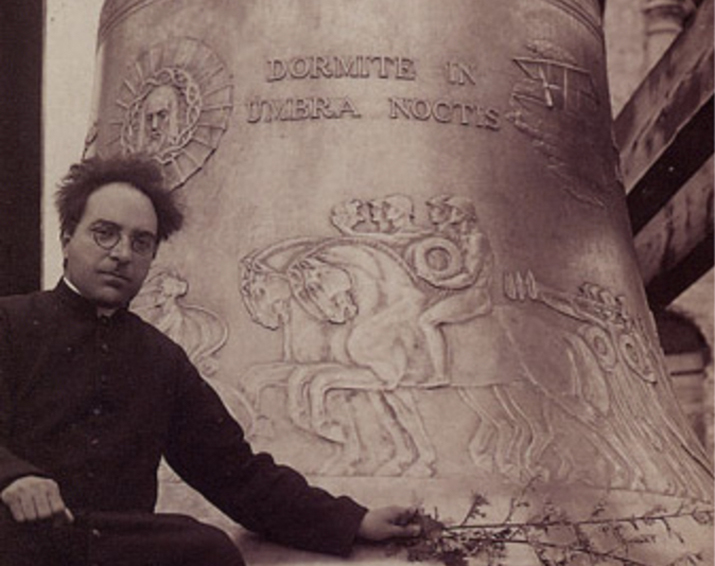

I fondi arrivarono, assieme alla crescente consapevolezza che la guerra lampo si stava trasformando in una tragedia di proporzioni enormi. Il fascismo tramontava lentamente e il Reggente, si legge nel verbale del 29 gennaio 1943, «dinnanzi al cruento dramma dell’attuale guerra, che divampa ovunque, con proporzioni di gran lunga più spaventosamente terribili della guerra mondiale 1914-1918, allo scopo che tanti eroi trovino degna e perpetua celebrazione e che sia perenne e salutare richiamo alle “belve umane”, propone che l’Augusta C. dei C., pur rimanendo monumento ricordo dei caduti della guerra mondiale, estenda la sua altissima missione anche ai Caduti della guerra attuale, anzi ai Caduti di tutte le guerre a venire e si chiami d’ora innanzi “Campana dei Caduti in guerra”. L’articolo 1 della Magna Charta sarà mutato in questo senso».

Le cose cambiavano rapidamente. Dopo la caduta del fascismo il 25 luglio 1943, in tutto il Trentino iniziarono a manifestarsi segni di inquietudine. I sostenitori del regime si defilavano. «Nelle fabbriche – nota don Rossaro nel suo Diario – i “capi”, che prima sotto il manto del fascismo erano tiranni, ora sono miti, buoni e fanno gli antifascisti!!! Conigli!». Gli intellettuali cercavano formule autoassolutorie per giustificare la propria adesione al regime, o invitavano a guardare ai problemi del futuro come se il fascismo fosse stato una «parentesi», secondo la definizione di Benedetto Croce.

Intanto arrivavano gli Alleati. Il 2 settembre 1943, poco dopo mezzogiorno, Rovereto venne sorvolata da due squadre di aeroplani inglesi. Qualche minuto dopo a Trento caddero le prime bombe. Il 9, all’indomani dell’armistizio, toccò a Rovereto.

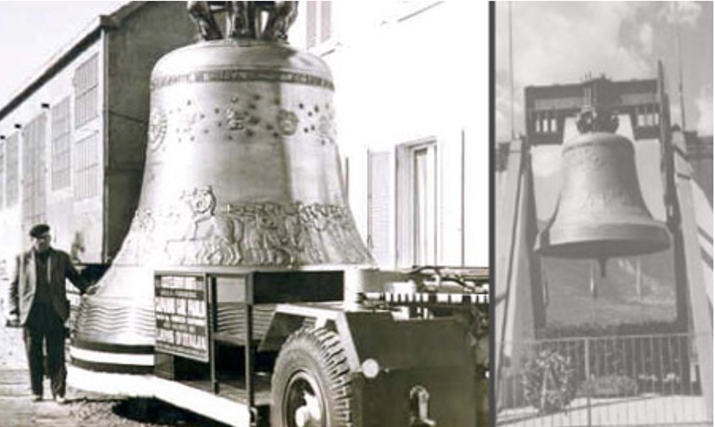

Durante i seicento giorni dell’occupazione tedesca, racconta l’Albo storico, si registrò la conclusione dei lavori per il basamento e il fissaggio definitivo della Campana sul supporto in ferro. Era il 5 maggio 1944, tutto era al suo posto, ma non al sicuro. Il 17 novembre 1944 alcuni ufficiali tedeschi ebbero un colloquio con don Rossaro annunciando che la Campana poteva essere requisita per essere fusa allo scopo di costruire cannoni per lo sforzo bellico. Una specie di ritorno al punto di partenza, un beffardo circolo vizioso della follìa della guerra. Da cannoni a Campana, da Campana a cannoni.

Il sacerdote corse ai ripari. Per tamponare la possibile falla si decise che da allora in poi la Campana suonasse «per tutti i caduti delle guerre presenti e future (…) e poiché la guerra odierna ha portato il suo fronte in qualunque punto fuori della linea del fuoco e quindi anche in seno a città e villaggi» il Reggente propose che la Campana commemorasse e celebrasse «anche i Caduti civili periti nei bombardamenti», e quindi a essi dedicasse «in perpetuo l’annuale del 2 novembre».

Il conflitto stava per finire, l’occupazione era agli sgoccioli. Don Rossaro descrive con un certo tono compassionevole la fuga dei tedeschi verso Nord, paragonandola a quella del 4 novembre 1918. Ma prima di partire le truppe occupanti volevano rendere omaggio ai loro morti. Al mattino del 3 maggio 1945 al sacerdote venne intimato di suonare la Campana per celebrare i caduti tedeschi. Don Rossaro tergiversò finché gli occupanti, incalzati dagli eventi, abbandonarono la città. Anche in questo caso Maria Dolens rimase muta, e non suonò nemmeno quando arrivarono gli inglesi.

La guerra non era ancora terminata, bisognò attendere le prime luci del 4 maggio, quando in città fecero ingresso le truppe statunitensi. La folla invase le strade e immancabile arrivò la richiesta di far suonare la Campana. Don Rossaro disse di sì, ma nemmeno questa fu la volta buona.

Tutto era predisposto quando il comandante americano sollevò una questione di sicurezza, temeva che l’assembramento di piazza avrebbe costituito un grave pericolo. Non se ne fece niente. Definitivo il commento del sacerdote: «È scritto nei dei destini che la Campana deve proprio suonare in Pace! … Anche questa volta: a monte tutto. Non ci fu nemmeno tempo di avvisare la cittadinanza. Ad ore 20 gran folla in Piazza. Improvvisa e inattesa, giunse la numerosa e valente musica militare dei Ceco-Slovacchi, diretta da Trento a Riva. L’amico magg. Stockar riuscì – per farci un’improvvisata – a trattenerla a Rovereto per celebrare il primo suono della Campana. Grande delusione e amarezza in tutti! … La banda si fermò ugualmente: in omaggio alla Campana tenne un applauditissimo concerto, con l’inno Cecoslovacco, tra un festoso scoppio di razzi. Fu quello il primo solenne omaggio alla Campana».

Don Rossaro e la “sua” Campana