LA STORIA DELLA CAMPANA IN UN VOLUME DI MAURO MARCANTONI E ALICE SALAVOLTI

A cento anni dal primo rintocco di Maria Dolens la Fondazione Campana dei Caduti ha voluto ripercorrere con spirito critico e senza retorica il secolo che ci separa da quel 4 ottobre 1925, momento iniziale di una storia che dura ancora oggi. L’incarico è stato affidato a due storici, Mauro Marcantoni e Alice Salavolti, autori del volume Rintocchi di Pace. Cento anni della Campana dei Caduti di Rovereto, grazie al quale si può rivivere l’avventura partita da un’intuizione di don Antonio Rossaro: fondere i cannoni della Grande guerra per realizzare un simbolo di Pace. Gli autori hanno scelto, tra l’altro, di porre l’accento sugli avvenimenti che hanno portato alla sistemazione attuale della Campana, sul rapporto con la città e con la Provincia, e sul ruolo internazionale che con i decenni Maria Dolens si è guadagnata. Anticipiamo in queste pagine alcuni stralci dal volume.

1. Spazi, simboli, identità

Il lungo viale, in bilico fra terra e cielo, conduce all’ampio anfiteatro all’aperto che sembra affacciarsi sul vuoto, permettendo di abbracciare con lo sguardo l’intera Vallagarina. In mezzo, sospesa fra due pilastri di cemento bianco, Maria Dolens sorprende il visitatore: non solo per la sua imponenza e per il peso della sua storia, ma perché realmente qui si ha l’impressione che i tanti rimandi evocativi e simbolici – gli intrecci della storia e della geografia, le memorie collettive e i depositi della coscienza individuale – abbiano nella Campana stessa il loro unico centro di gravità.

La direzione in cui ci si ritrova a contemplare l’area riservata alla Campana è quella est-ovest che, oltre a rimandare all’arco diurno del sole, è lo storico orientamento dei luoghi sacri. Fino all’alto Medioevo, infatti, le chiese cristiane venivano edificate collocando l’abside verso est, in modo che sacerdote e fedeli potessero pregare rivolti verso il sorgere del sole, antico simbolo di rinascita adottato dalla religione cristiana come metafora della resurrezione di Cristo. Ma questa fu anche la direttrice, longitudinale rispetto all’arco alpino, in cui correva la linea del fronte durante la Prima guerra mondiale. In quella che era la parte più meridionale del Tirolo italiano, la Vallagarina fu teatro di scontri e di battaglie sanguinose.

Lo sviluppo urbano dei decenni seguenti – soprattutto della seconda metà del Novecento – ha coperto, camuffato e a volte cancellato molte tracce di quel passato: ma nonostante le obliterazioni compiute dal tempo emergono ancora i manufatti, i forti, le trincee. Da quassù lo sguardo domina un panorama cent’anni fa tristemente noto nei bollettini di guerra.

Il massiccio del Pasubio è costellato di opere, gallerie, camminamenti. Sul monte Zugna è possibile visitare i resti di un ospedale militare e il “trincerone” italiano. Piazzole per artiglieria e strade militari sono disseminate sul monte Altissimo, a Doss Casina, malga Zures, sul Vignola e il Corno della Paura.

La direzione in cui ci si ritrova a contemplare l’area riservata alla Campana è lo storico orientamento dei luoghi sacri

2. Un esemplare contesto di Pace

Quando Maria Dolens, ogni sera, ancora oggi batte i suoi cento rintocchi suonando a distesa, quel richiamo austero e profondo vola su una valle i cui elementi visivi – il fiume Adige, le sinuose aste stradali, gli agglomerati urbani – procedono nell’altra direzione, fra nord e sud: fra quella Mitteleuropa e quell’area del Mediterraneo che da qui non si possono che solo intuire, ovviamente, ma che permeano da sempre questa naturale “cerniera” incuneata fra le Alpi.

Insieme al vicino Alto Adige, il Trentino è una terra di confine. Una terra che ha sempre cercato la composizione, non lo scontro, tra storie, culture, lingue e interessi diversi. Un’idea di confine non ridotta a delimitazione netta – un muro, un filo spinato, una diversità inconciliabile – ma il suo opposto: una prossimità, l’essere vicini, l’avere in comune non uno sbarramento ma una soglia.

Confinante è il vicino di casa, non il nemico. Di questa esemplare attitudine, le terre a sud del Brennero, insieme al vicino Tirolo, hanno dato prova concreta anche in tempi recenti. Basti pensare alla sottoscrizione da parte dell’Austria della Quietanza Liberatoria, che nel 1992 ha risolto positivamente la trentennale vertenza ONU sulla questione sudtirolese.

Con la Quietanza è stato pacificamente chiuso un durissimo e sanguinoso conflitto etnico-linguistico che, agli inizi della seconda metà del secolo scorso, sembrava irrisolvibile. Questo straordinario risultato, nel suo genere unico in Europa, ha visto il concorso di più personaggi, sia locali (sudtirolesi, italiani di Bolzano, trentini e tirolesi), sia nazionali (alti esponenti del Governo italiano e austriaco). Un concorso di intenti positivi che dimostra concretamente che, se ci sono le condizioni e le intenzioni giuste, è risolvibile anche quello che all’inizio appare irrisolvibile. Una cornice coerente e confortante rispetto alla possibilità di intendere il confine non solo come una soglia, come terreno fecondo di interscambio, un tramite permeabile, ma anche come mèta, come obiettivo di pacifica convivenza da perseguire, conquistare e manutenere.

Una terra che ha sempre cercato la composizione tra storie culture lingue e interessi diversi

3. Significato e significante di un simbolo

Il confine come “prossimità” e non come divisione è stato, in fondo, la ragione di don Antonio Rossaro. All’indomani dell’immane tragedia della Prima guerra mondiale il sacerdote perseguì il sogno di realizzare una grande Campana, una delle più grandi che si fossero mai viste al mondo, fusa con il bronzo dei cannoni delle nazioni coinvolte nel conflitto, il cui eco dei rintocchi avrebbe irradiato il messaggio di Pace, commemorando le vittime. La voce della Campana avrebbe unito ciò che gli obici e le bombe avevano diviso, seminando morte e distruzione.

Negli anni Venti del secolo scorso, riemersi dalle distruzioni della Prima guerra mondiale, i conterranei di don Rossaro erano animati dallo stesso sentimento di tutti gli italiani, di tutti gli scampati nel mondo a quella follia tragica: andare oltre, guardare al futuro, dimenticare persino. Si era in un certo senso convinti che ogni parola, ogni gesto, ogni azione, rischiasse di sminuire la portata immane di quell’esperienza. Finché qualcuno non assume su di sé, nella propria coscienza, il compito di accogliere l’indicibile, di entrare anzi in relazione con esso, di esplorarne la possibilità intrinseca: quella di generare un cambiamento. È ciò che si potrebbe definire la “forza sovversiva della memoria”. Non un ripiegamento doloroso, intimistico, sul passato: ma una sua rielaborazione per orientare il futuro in altra direzione.

A volte servono i sognatori, o i profeti, per giungere a questa consapevolezza. Il progetto di don Rossaro andò in quella visionaria direzione: rendere l’indicibile un segno generativo (la Campana appunto), in grado di instillare una trasformazione nelle coscienze.

L’autorità e la presenza simbolica e metaforica di Maria Dolens risiedono quindi nel legame profondo tra il suo significante e il suo significato. Ovvero tra la sostanza corporea fatta di un’imponente consistenza materica e di una maestosa presenza sonora (il significante come “l’immagine acustica” per utilizzare la definizione del linguista Ferdinand de Saussure particolarmente consonante al contesto) e il significato profondo, quello di Pace e fratellanza, emanato dall’intuizione di Rossaro in primis, poi rinnovato e aggiornato dalla Fondazione nei decenni a seguire. Il nesso inscindibile tra significante e significato si è fatto concreto, caricandosi di senso, anche nella metamorfosi materiale: da cannone a Campana, da colpo d’artiglieria a rintocco.

La voce della Campana avrebbe unito ciò che gli obici e le bombe avevano diviso seminando morte e distruzione

4. Da Miravalle un messaggio al mondo

La Campana non avrebbe forse avuto quella potenza simbolica che ha oggi se non fosse stato per l’intuizione del 1965 – che al tempo innescò accesi dibattimenti – di collocarla sul Colle di Miravalle sito alle pendici del monte Zugna. Il luogo, che allora non godeva ancora di questa denominazione ma si identificava come parte della Val Scodella, era di fatto privo di elementi significativi che non fossero la felice collocazione geografica. Questa riguarda sia l’ampia panoramica che abbraccia la vallata sia la prossimità rispetto al Sacrario militare di Castel Dante, inaugurato nel 1938, struttura monumentale che raccoglie e custodisce le spoglie dei caduti della Prima guerra mondiale recuperate nell’area tra il Pasubio e il lago di Garda. Il colle, pur essendo sito a pochissimi chilometri dal centro di Rovereto, ha manifestato negli ultimi sessant’anni un’identità tutta propria, intimamente legata all’anima della Campana e alla voce di coloro che hanno saputo fare da eco al suo messaggio di Pace, ovvero la Fondazione. Questa presenza ha mutato intimamente l’identità dell’ambiente, andando a dar vita ad un ecosistema unico e peculiare: pur essendo un luogo compreso geograficamente e giuridicamente nel comune di Rovereto è soggetto, innanzitutto e soprattutto, alla totale sovranità della Campana e alla filosofia che accompagna la sua presenza, tanto che vi si respira un’aria quasi di extraterritorialità.

Un complesso di segni capaci di generare nel visitatore un senso del “sacro” tipico dei santuari religiosi

Qui, trovando gloria ed esaltazione in un luogo solo a lei dedicato e che senza e prima di lei era solo un ameno colle paragonabile a molti altri, è divenuta il fulcro di un complesso di segni e di opere capaci di generare nel visitatore un senso del “sacro”, tipico dei santuari religiosi, ma anche degli Ossari e dei reliquiari di altre guerre o di altri disastri, ad ogni latitudine. L’intitolazione della Campana a Maria Dolens – che don Rossaro, da sacerdote e credente, volle evidentemente come omaggio diretto alla Madre del Cristo – non turba però l’evidente laicità dello spazio. È come se, parlando quassù di Pace e nel rievocare tutte le guerre del mondo, ci si fosse subito resi conto che “sacro” non è il religioso tout court ma lo spirituale, il sentimento umano più profondo che attinge alla sofferenza e al comune pensiero della morte, e che perviene a ideali di Pace e speranza di un mondo migliore. Un emblema sovranazionale e oltre ogni credo religioso e ideale politico come chiarito dalle parole dello stesso don Rossaro: «La monumentale Campana dei Caduti di Rovereto, è stata consacrata e resterà consacrata esclusivamente alla memoria di tutti i Caduti della Guerra Mondiale senza distinzione di fede e di nazionalità. [...] volli espressamente che quanto riguarda la Campana dei Caduti, fosse fuori e sopra d’ogni competizione politica e nazionalistica. Difatti esclusi nella decorazione della Campana qualunque divisa militare e qualunque insegna nazionale».

Il Colle di Miravalle, con il suo complesso architettonico e spaziale raccolto attorno alla Campana, è quindi un luogo in cui tutti, da ogni parte del mondo, possono respirare un sentimento di unità.

L’area intorno alla Campana è costellata di segni e di simboli. Segni e simboli universali, che parlano a tutti. Così le bandiere dei Paesi del mondo che sventolano ai lati del viale di ingresso ricordano che il Colle di Miravalle non è uno dei tanti sacrari dedicati alla memoria delle guerre, ma un vero e proprio progetto in itinere. La posa di ciascuna nuova bandiera avviene con una cerimonia che vede i più alti esponenti di quel Paese convenire qui, in quella che solo superficialmente si potrebbe intendere come una periferia d’Europa, ma che invece per molti aspetti – culturali, storici, perfino economici oggi – ne è un cuore pulsante. Ogni Paese non lascia qui solo la propria bandiera, ma con questo atto simbolico si identifica e aderisce ai principi ispiratori della Campana, impegnandosi nel mantenimento della Pace nazionale e nel dialogo internazionale. Intorno alla Campana, nell’anfiteatro della piazza delle Genti e lungo il viale su cui si affaccia, sono in tutto centosei bandiere: oltre a quelle delle Nazioni vi sono anche gli organismi internazionali e Popoli: ONU, COE, Unione Europea, Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Sovrano Ordine di Malta, Rom-Sinti, Territori Autonomi Palestinesi.

Fregio a bassorilievo dello scultore Stefano Zuech. Particolare dell’ Ecce Home e frase di Papa Pio XII pronunciata alla vigilia della Seconda guerra mondiale.

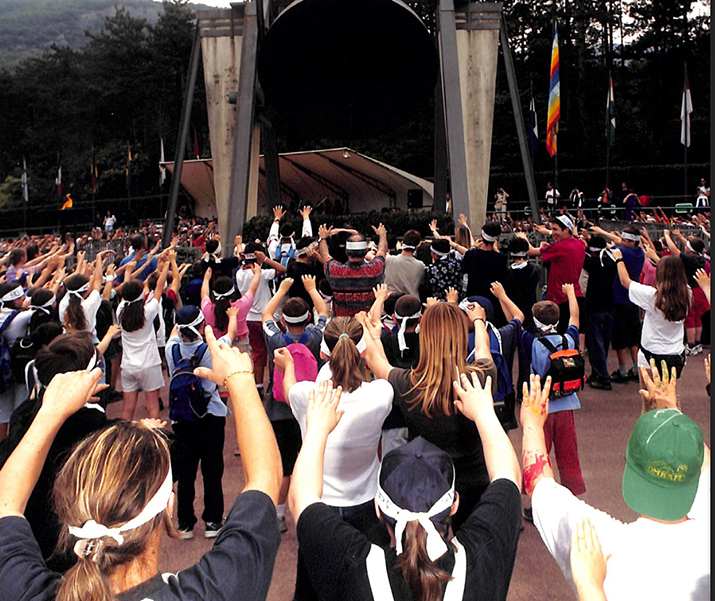

VII congresso dei Ragazzi alla Campana dei Caduti, 9 maggio 2003

Visita del premio Nobel Shirin Ebadi, 26 maggio 2017