Dopo, a cose fatte, sembra tutto naturale, quasi scontato. Ma prima semplicemente non ci aveva pensato nessuno. Questa piccola pubblicazione vuole raccontare come le idee diventano realtà. La creatività che ci vuole, l’impegno che bisogna metterci, la fatica per convincere tutti, le difficoltà che si incontrano, gli errori che si commettono e la soddisfazione di sentire la Campana dei Caduti suonare per la prima volta. Ma non finisce lì, perché da quel momento inizia la storia che porterà fino a noi, alla Maria Dolens che conosciamo, ai rapporti con le Nazioni Unite e con il Consiglio d’Europa, ai Reggenti che si sono avvicendati, alla passione che ci mette ogni giorno chi ci lavora, allo stupore dei visitatori quando sentono per la prima volta la potenza emotiva dei rintocchi, e a quel “Viale delle bandiere” che continuamente si arricchisce del vessillo di un altro Paese che ci crede, che prova a fare un passo verso la Pace perché non c’è alcuna alternativa al dialogo.

Il primo rintocco della Campana più grande del mondo che suona a distesa si è udito il 4 ottobre del 1925. Potrebbe fermarsi tutto a quel giorno e sarebbe già una bella storia. Ma c’è da capire che cosa abbia significato quell’evento per i decenni a seguire, comprendere se è ancora attuale l’idea di un prete di provincia che subito dopo la “grande guerra” decide di creare un simbolo di Pace fondendo assieme cannoni usati da eserciti che hanno combattuto uno contro l’altro. Partiamo dall’inizio, dal tramonto del 5 maggio 1921, quando don Antonio Rossaro, ebbe l’idea. Come avvenne lo racconta lui stesso, con lo pseudonimo di Timo del Leno, personaggio di fantasia che quel giorno si trovava sotto l’Arco della Pace a Milano. Il tono è enfatico, fiabesco, forse un po’ ingenuo. Ma almeno questo a un visionario bisogna concederlo.

«Era il tramonto del 5 maggio 1921, ed egli [Timo del Leno] si era indugiato a leggere in un giornale, come in quell’ora, per tutta la Francia, migliaia di cannoni avrebbero celebrato il centenario della morte di Napoleone. Sotto la volta dello storico Arco, stava assorto col pensiero nello sfolgorìo di quella epopea, quando ad un tratto, alzando lo sguardo ad un tramonto in fiamma, così bello verso il Resegone, fu sorpreso dal suono dell’Ave Maria di un vicino Convento. Il suo cuore si trovò subito travolto in un tumulto di armi e di canti claustrali, fra due mondi cozzantisi fra loro, quello della guerra e quello della Pace. Lontano, i rombi del cannone si dileguavano nell’immensità dell’orizzonte; vicino, lo squillo della campanella si sperdeva nelle misteriose regioni del cuore. E l’idea della Pace vinse ed esultò in un festoso garrire di rondini, carotanti sotto un blando rifiorir di stelle».

Al di là dello stile immaginifico, scriveva lo storico Armando Vadagnini, «si può cogliere l’intuizione di ciò che era lo spirito dell’epoca successiva alla fine del conflitto: da una parte la memoria di chi era rimasto, non placata ancora dopo una guerra così feroce; dall’altra il desiderio profondo di trovare la pacificazione dei cuori prima di quella diplomatica attraverso i trattati e i compromessi politici. Da qui il sogno che il prete roveretano accarezzò per giorni e giorni: creare un “monumento che non fosse la solita fredda allegoria tradotta in bronzo o in marmo, ma che, viva voce, risuonasse e scuotesse i cuori nella rivendicazione di tanti eroi scomparsi, di tante vittime senza conforto di lacrime e di fiori”».

La Campana, dunque, nasce su solide basi territoriali, interpreta creativamente la lunga storia che il Trentino, ha alle spalle e trova linfa vitale nell’atmosfera fatta di forti gesti di solidarietà di cui Rovereto era ed è teatro. I presupposti morali sui quali si fonda il progetto sono innanzi tutto quello di ricordare le vittime della guerra e in secondo luogo quello di indurre l’umanità a cercare le vie della Pace come base per una ripresa della vita civile e del progresso umano. Maria Dolens si ispira allo spirito francescano, una concreta visione dell’Uomo piagato dalle sofferenze della guerra, che chiede il ritorno alla collaborazione per rendere più vivibile quella che Dante definisce «l’aiuola che ci fa tanto feroci».

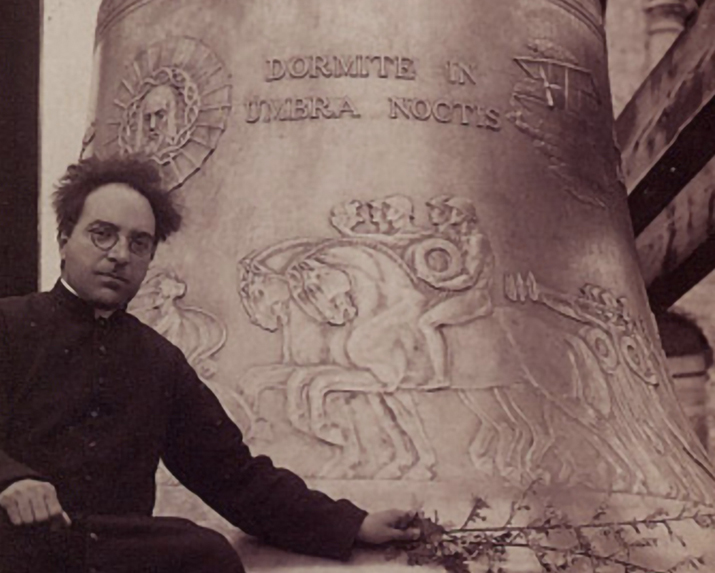

Don Antonio Rossaro con la sua “creatura”