Il primo rintocco

PER CHI SUONA LA CAMPANA - P7

Il battesimo c’era stato, ma le celebrazioni non erano finite. Non era stato facile portare la Campana sul torrione, che sembrava dover essere la sua sistemazione definitiva, ma ora bisognava pensare all’ultimo rito, fissato per il 4 ottobre 1925. Tra gli invitati c’era anche il re d’Italia, Vittorio Emanuele III, che pochi giorni prima chiese di rimandare l’impegno. «La data la fissai in onore di S. Francesco, il Santo della fratellanza universale, preferisco rinunziare… piuttosto che trasportare questa data altamente significativa» rispose don Rossaro al prefetto Guadagnini che aveva avanzato la richiesta per conto del sovrano. Il re rimase male, ma mantenne la parola data. L’episodio rimase confidenziale e non incise sull’accoglienza ricevuta dal sovrano, atteso in città da rappresentanti di nazioni estere, da tutte le madrine, da membri delle istituzioni civili e militari e da una folta schiera di fascisti. Dopo il discorso di don Rossaro, che riassumeva il faticoso percorso che aveva portato a quel momento, intervenne un rappresentante della «Croce Nera» dell’Austria Superiore invocando l’eterna Pace sopra tutti i caduti, che «opposti doveri schierarono un giorno nemici in campo, ma oggi pia fraternità di armi cristianamente, italianamente, insieme accoglie». Sembrava che alla riconciliazione di don Rossaro, avvenuta nella Cripta dei Cappuccini a Vienna, ora seguisse quella del secolare nemico.

Forse qualcosa stava accadendo, forse Maria Dolens cominciava a dare i suoi frutti. Anche perché lo statuto della Campana (la Magna Charta, come la chiamerà don Rossaro) parlava chiaro. Il testo era stato elaborato pochi giorni prima, mentre gli uomini allestivano il torrione. La premessa parlava degli scopi umanitari che stavano alla base dell’iniziativa. Il primo articolo specificava che Maria Dolens era dedicata a «tutti» i caduti della Grande guerra mentre il secondo fissava la procedura: «La Campana dei caduti sarà suonata ogni sera all’Ora di notte, antica e gentile costumanza italica destinata al quotidiano culto dei trapassati».

Ormai tutto era pronto, era il momento più solenne. Al primo rintocco il re si irrigidì nel saluto militare, il generale Pecori Giraldi si rivolse al ministro Celesia chiedendo che don Rossaro fosse fatto commendatore. Ma il sacerdote non era contento: «Francamente il suono non era buono, - scrisse nel suo diario - ad ogni rintocco passava il mio cuore, come una lama avvelenata. Non una gioia nella vita mi fu risparmiata dal veleno. Anche questa doveva essere avvelenata, e sereno, ma turbato, abbattuto ma forte, mentre tutti applaudivano pensavo: “la rifonderò”».

Da Trento a Toronto

STORIE DI TRENTINI NEL MONDO

L’ESPERIENZA DI LUCIA LARENTIS FLAIM TRA LE DONNE EMIGRATE

Abbiamo chiesto ad alcuni discendenti di trentini emigrati di raccontare le loro storie in prima persona, ponendo l’accento su quanto la loro origine li abbia indirizzati e influenzati nella vita. Questo non sarebbe stato possibile senza l’attiva e amichevole collaborazione dell’Associazione Trentini nel Mondo, nata nel 1957 con finalità di solidarietà sociale e come strumento di aggregazione e assistenza per i migranti trentini e per i loro discendenti. Il personaggio da scoprire questo mese è l’attivista sociale trentina Lucia Larentis Flaim, in Canada dal 1970.

Ho scoperto l’emigrazione verificando in prima persona la veridicità del detto popolare «dove c’è Gigi c’è Parigi». Nell’agosto 1969, all’età di 25 anni, testimone al matrimonio di una cara amica a Revò, conobbi un suo cugino in ferie nel suo paese natale dopo sei anni di Canada. Che mi capitò di cadere come una pera cotta è dir poco! Lui rientrò a Toronto iniziando una corrispondenza giornaliera che durò fino al successivo aprile quando tornò in Trentino: ho sposato Thomas Flaim il 24 maggio 1970. Siamo arrivati a Toronto dopo il viaggio di nozze giù e su per l’Italia, che mio marito non conosceva affatto.

Ognuna di noi ha fatto tutto il possibile per alleviare le sofferenze dei bisognosi

A mia volta venni “scoperta” dai Trentini di Toronto nell’estate del 1972 quando l’allora arcivescovo di Trento, monsignor Alessandro Maria Gottardi, venne in Canada in visita pastorale e a Toronto fece tappa anche presso il Centro Organizzativo Scuole Tecniche Italiano (Costi), dove lavoravo, e che era stato co-fondato dall’ingegnere Trentino Lino Magagna.

I soci del Club che lo accompagnavano, riconobbero la “Trentinità” del cognome Flaim e dopo alcuni contatti iniziai a collaborare con loro. Così aiutavo anche mio marito a conoscere la comunità Trentina a lui sconosciuta, perché completamente immerso in quella Canadese per il suo lavoro di cuoco.

Morale della favola? Fui la prima donna a entrare nel Direttivo del Club dove cambiavo ruolo a seconda delle necessità e in base a quanto ero in grado di fare: da segretaria verbalizzante alle relazioni esterne ai rapporti con la Provincia autonoma di Trento e la Trentini nel mondo, fino alle pubbliche relazioni e così via. Del Club sono stata anche presidente, dal 2004 al 2012. E dal 1984 al 2018 ho fatto parte della Consulta provinciale dell’emigrazione.

Nel frattempo avevo cominciato a lavorare presso la Ryerson University e la famiglia era cresciuta con Roger, Nadia ed Eric che, pur nascendo a Toronto, venivano portati a Trento - la città dove sono nata - per essere battezzati nella chiesa di San Pietro, la stessa dove ci eravamo sposati.

Nel 1982 quando fu la volta di Toronto di ospitare la Convention dell’Ittona (la federazione che riunisce i circoli Trentini degli Stati Uniti e del Canada) manifestazione che si svolge ogni due anni, vincendo le iniziali perplessità di chi considerava troppo nuove, progressiste e innovative le mie idee, convinsi gli organizzatori che sarebbe stato opportuno far diventare la Convention un’occasione per fare un tuffo nel Trentino contemporaneo, che era cambiato dai tempi dell’emigrazione verso il Nord America. Nel programma dell’iniziativa, accanto ai tradizionali momenti di festa e convivialità, furono così inserite le mostre del libro Trentino, dell’artigianato, delle fotografie di Flavio Faganello e un’esibizione del Coro della Sat, tutte proposte che l’allora presidente della Provincia autonoma di Trento, Flavio Mengoni, approvò e sostenne.

Sono diventata una brava Canadese perché ero stata una brava Trentina

In quegli stessi giorni ci fu anche un evento che ricordo con grande gioia: il Coro della SAT si esibì a Ottawa, alla presenza del Primo Ministro Canadese dell’epoca, Pierre Elliott Trudeau, che espresse grandi apprezzamenti per come fu eseguito l’inno nazionale Canadese.

Due anni dopo, alla Convention Ittona di Chicago, la formula fu riproposta e questo accadde anche nelle edizioni successive. Quando nel 2010 la Convention tornò a Toronto, lo scrittore Alberto Folgheraiter presentò il suo libro in inglese, Beyond the threshold of time e ci furono vari workshop, tra i quali spiccava quello sul volontariato, arricchito dall’entusiasmo delle nuove generazioni di imparare cultura e radici Trentine.

Intanto, meditavo su cosa fare per le donne Trentine e appoggiata da Gino Osti, a quel tempo presidente del Club, e stuzzicata da loro stesse quando ci si incontrava a qualche festa, nel novembre 1983 fondai il Gruppo Femminile Trentino. Tale iniziativa portò le donne a essere consapevoli del loro valore e delle loro capacità passate e future, a occuparsi del prossimo e a capire che ogni esperienza, per negativa che potesse essere, valeva quanto una lezione di vita da cui imparare. La loro mente si aprì a una visuale tale che il motto «una per tutte, tutte per una» faceva loro apprezzare il valore di fare Gruppo. È stato così che incontri con esperti, riunioni sociali, le tombolate, gli spettacoli teatrali, le riunioni per cucire quilt (le tipiche coperte trapuntate canadesi), le cene potluck nel corso delle quali ognuno porta del cibo da condividere con gli altri partecipanti, le gite alla scoperta dell’Ontario e di Toronto e una memorabile a Trento, e le varie opere di beneficenza, vivacizzarono non solo la comunità Trentina ma portarono un certo lustro al nostro Gruppo. Si iniziò col sostenere i quattro anni di università di uno studente argentino, poi ci fu la costruzione di un villaggio con casette e pozzi nel Kerala in India e in seguito l’appoggio alla Kidney Foundation of Canada per il campeggio estivo per bimbi con malattie renali e per quello dei bimbi affetti da problemi al cuore del Sick Kids Hospital a Toronto.

Non ho una lista completa di quanto fatto, che sarebbe lunghissima, so solo che ognuna di noi ha fatto il meglio possibile per alleviare le sofferenze dei bisognosi.

Allo stesso tempo il mio motto era “vi aiuto ad aiutarvi” e mi sentivo contenta nel constatare quanto tutte insieme si era cresciute in maturità, fiducia e consapevolezza. Inoltre, abbiamo sempre preferito “dare” puntando ad avere qualche ricaduta di cui sentirsi soddisfatte, evitando di contribuire solo con denaro, con il rischio che poi finisse nel classico calderone. Tra i tanti episodi, ne ricordo uno con tanta simpatia. Il terremoto in Abruzzo suscitò grande commozione e notammo che i Vigili del Fuoco di Trento e provincia furono tra i primi a correre in aiuto e così il nostro contributo andò a sostegno del loro campeggio estivo in Trentino, al quale presero parte anche alcune giovani ragazze abruzzesi.

Adesso noi, Donne Trentine a Toronto, saremo magari solo due dozzine, alcune col bastone, altre impossibilitate a spostarsi ma continuiamo a fare il nostro dovere per la Kidney Foundation e il Sick Kids Hospital, trovandoci il pomeriggio invece che la sera, perché è più facile guidare l’automobile di giorno. Probabilmente il Gruppo, lo dico con tanta serenità, morirà di morte naturale perché non sono riuscita a fare il passaggio generazionale, perché la società, la scienza e la tecnologia hanno fatto passi da gigante, ma a volte lasciando senza guida chi avrebbe avuto bisogno di rapporti interpersonali e comunitari.

Chiudo dicendomi che in quanto ho scritto finora ho parlato solo di cose avvenute e non di sentimenti, sconfitte, conquiste, sensazioni, sogni, dubbi, ma con la convinzione più profonda che sono diventata una brava Canadese perché ero stata una brava Trentina.

Lucia Larentis Flaim

Lucia Larentis Flaim con la sua famiglia

Il Gruppo Femminile Trentino nel 2012

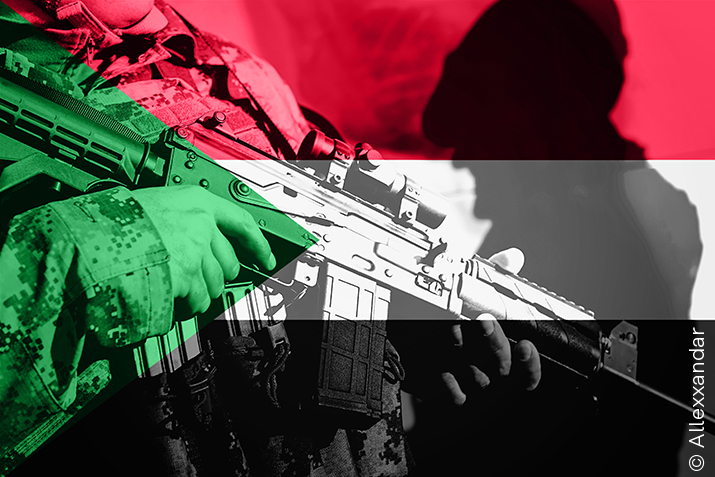

Sudan abbandonato

Abbiamo già avuto modo di ricordare sulle colonne della «Voce» come i conflitti russo-ucraino e mediorientale, quest’ultimo inizialmente limitato a Israele e Palestina e in seguito estesosi ad altri Paesi dell’area, benché devastanti sul piano delle perdite di vite umane e delle distruzioni materiali nonché dirompenti in termini di ripercussioni geo-politiche a lungo termine, siano lungi, purtroppo, dal rappresentare i soli cantieri di guerra attualmente aperti nel mondo.

Le rilevazioni statistiche di una autorevole organizzazione no profit statunitense, la «Armed Conflict Location and Event Data Projects», arrivano a censire l’esistenza, nei cinque continenti, di ben 51 situazioni tali da aver provocato, nel corso del 2024, o il ricorso alle armi o situazioni comunque prossime alla contrapposizione militare.

Su alcuni versanti - è il caso di Afghanistan, Yemen, Myanmar (la ex Birmania) ed Etiopia - la conflittualità si trascina ormai da anni, senza alcuna prevedibile possibilità di conclusione, e appare costituire, all’osservazione sempre più indifferente di governi, opinioni pubbliche e media, un dato praticamente immodificabile dell’attuale contesto internazionale.

Insomma, citando il titolo di un libro della famosa scrittrice israeliana Hannah Arendt, ci troviamo di fronte a una pluralità di “banalità del male”, nelle quali l’esistenza di una guerra, con il nefasto contorno di ricorrenti massacri, indescrivibili violenze ed enormi privazioni, finisce per essere considerata fattore pressoché scontato, tale da vanificare qualsiasi tentativo in chiave pacificatrice.

Accanto ad essi, esistono anche casi di conflittualità più recente, meno consolidata. Su uno di essi, il Sudan, vorremmo svolgere di seguito alcune considerazioni, sembrandoci emblematico della estrema debolezza (alcuni parlerebbero di “inutilità”) del sistema di organizzazioni multinazionali creato, a partire dal 1945, proprio con il nobile intento di risolvere in via negoziale ogni futuro contenzioso fra Stati.

Pur se incline, dopo l’indipendenza acquisita nel 1956, a cambiamenti di potere cruenti nonché a fenomeni separatistici (confluiti qualche anno addietro nella creazione del Sud Sudan), nemmeno il Paese africano è risultato preparato alle drammatiche conseguenze della lotta per il controllo del territorio scoppiata, a seguito dell’ennesimo colpo di Stato, nel 2023 fra le forze armate regolari (Saf) e alcuni reparti speciali (Rsf), divisi sia dalle ambizioni politiche dei rispettivi leader sia da considerazioni di predominio interetnico.

Anche in questo teatro di guerra sono documentabili sia gli appoggi militari dall’esterno (Iran ed Egitto a favore della Saf, Emirati Arabi Uniti dal lato delle Rsf, sostegni ovviamente motivati, su entrambi i fronti, da consistenti interessi economici) sia gli sconfinamenti, dai territori attigui, di milizie notoriamente prive di scrupoli, prima fra tutte la “Wagner”, il temuto braccio armato della Federazione russa impiegato al fine di ampliare ulteriormente la già considerevole influenza di Mosca sul Continente africano, ricavandone anche preziosi appoggi in sede di voto alle Nazioni Unite.

Ma, fra tutte le possibili conseguenze, le più tragiche riguardano la sorte della popolazione civile sudanese, composta da circa 45 milioni di persone: a oggi sarebbero oltre 150.000 le vittime accertate, mentre sono stimate in oltre due milioni quelle che soccomberanno, rebus sic stantibus, alla peggior carestia annunciata sul continente africano dai tempi di quella che martoriò, negli anni ‘80, l’Etiopia.

Alla esplicita ammissione di «impotenza politica» espressa dal nuovo Inviato speciale degli Usa, Tom Perriello, si associa infatti - fattore invero sconcertante - l’estrema modestia del supporto umanitario. Se si dà credito (né esiste ragione per non farlo) alle stime del locale responsabile di «Save the Children», Arif Noor, per ogni milione investito in aiuti umanitari all’Ucraina, al Sudan viene allocata dal complesso di Governi, entità finanziarie internazionali e varie Ong la derisoria somma di poche migliaia di Euro.

Eppure, preoccupazioni per la sorte di donne, vecchi e bambini a parte, i motivi per evitare che il Sudan diventi l’ennesimo failed state, ad esempio attraverso una divisione de facto sul modello libico, sono molteplici e rilevanti. Ne citiamo qui solamente due.

La prima, riguarda la questione della sicurezza, il Sudan confinando per 800 chilometri con una sponda del Mar Rosso, arteria fondamentale con il canale di Suez del commercio mondiale, già minacciata da fenomeni terroristici (leggasi guerriglieri Houthi) e che è interesse comune, di conseguenza, preservare a tutti i costi da ulteriori ostacoli alla libera navigazione marittima.

La seconda è associata alla questione migratoria, dovendosi anche in questo caso evitare un esodo di massa dai porti mediterranei, considerato che già oggi i rifugiati dal Sudan costituiscono, accanto a siriani, libici e afghani, uno dei maggiori contingenti nazionali presenti nei campi di raccolta disseminati nei vari Stati europei.

A titolo di considerazione finale, occorre riconoscere che continuare a distogliere gli occhi da uno scenario di crisi così denso di ricadute sulla stabilità globale non è di certo nell’interesse dell’Occidente. In tempi di multilateralismo più condiviso ed efficace, New York avrebbe disposto senza troppe esitazioni, vista l’estrema gravità della situazione, una missione di peace-keeping nella regione, con l’obiettivo di giungere alla de-escalation delle violenze e all’individuazione di una possibile soluzione negoziata. Una volta riconosciuta l’attuale paralisi decisionale delle Nazioni Unite, il grande interrogativo di questo primo scorcio di terzo millennio riguarda la eventualità di perseguire con altri mezzi un analogo risultato, individuandone sia la base giuridica che le disponibilità umane e finanziarie. Una risposta per entrambi gli aspetti, va realisticamente constatato, non risulta però dietro l’angolo.

Il Reggente, Marco Marsilli

Una responsabilità condivisa

PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI IN EUROPA

DI ROBERTO TONIATTI

Il 26 marzo scorso si è tenuta nella sede della Fondazione Campana dei Caduti una conferenza sulla Protezione dei diritti fondamentali in Europa tenuta da Roberto Toniatti, professore Emerito di Diritto Costituzionale Comparato presso l’Università degli Studi di Trento. Proponiamo di seguito stralci dal suo intervento.

La definizione e la tutela dei diritti fondamentali in Europa e nel mondo nascono nell’era della modernizzazione e risalgono, teoricamente, all’elaborazione del pensiero illuminista e, storicamente, alle grandi rivoluzioni inglese, statunitense e francese. Si tratta di un processo lungo e graduale, verosimilmente ancora in corso, che si sviluppa nel contesto del riconoscimento della libertà religiosa come funzione esclusiva dello Stato nazione, che - dal trattato di Westphalia (1648) - è divenuto il modello di organizzazione del potere pubblico. Quest’ultimo acquisisce progressivamente la configurazione dello Stato liberale di diritto.

In particolare, a fronte della supremazia del Parlamento quale organo elettivo e rappresentativo e del primato della legge su ogni altra manifestazione di volontà dello Stato, il giudice si configura, secondo la nota definizione di Montesquieu, come «la bocca della legge», e, dunque, si concepisce l’interpretazione giudiziaria come un’attività di tipo sillogistico, rigorosamente non valutativa, espressiva esclusivamente della volontà del legislatore.

In sintesi, le originarie coordinate essenziali della tutela dei diritti fondamentali consistono, in primo luogo, nello stretto rapporto fra diritti fondamentali e sovranità nazionale dello Stato e, in secondo luogo, nella configurazione, del ruolo del giudice come strettamente applicativo della legge.

In Europa, entrambe le coordinate originarie hanno vissuto una determinante evoluzione, anche rispetto agli sviluppi planetari promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, senza tuttavia acquisire una concezione autenticamente condivisa circa i diritti dell’Uomo e senza predisporre una sede per la tutela contro le violazioni dei diritti fondamentali degli individui. Anche a causa degli orrori patiti durante la seconda guerra mondiale, infatti, l’Europa ha compiuto scelte fondamentali proprie e alternative.

Nel 1949 è stato istituito il Consiglio d’Europa, con sede a Strasburgo e già nel 1950 è stata conclusa la Convenzione europea per la tutela delle libertà fondamentali e dei diritti dell’Uomo, il cui Preambolo qualifica, fra l’altro, «i governi firmatari, membri del Consiglio d’Europa [come] animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto». La Convenzione europea esprime, dunque, la constatazione dell’esistenza, nel presente e nell’immediato, di una concezione comune. Inoltre, istituisce una sede giurisdizionale permanente - la Corte europea dei diritti dell’Uomo - per la tutela di casi individuali e per l’adozione di sentenze di ripristino dei diritti violati e la sanzione degli Stati membri responsabili di tali violazioni. Si riconosce un diritto individuale di accesso alla Corte a ciascuna persona umana in quanto tale, a prescindere dalla titolarità della cittadinanza di uno Stato membro.

Una seconda prospettiva di protezione dei diritti fondamentali in Europa riguarda l’assetto vigente nell’Unione Europea. Si tratta di una prospettiva ancora più interessante e paradigmatica della civiltà liberale europea.

I trattati istitutivi delle Comunità europee, infatti, non intendevano attivare alcun meccanismo di tutela dei diritti fondamentali: il focus dell’integrazione sovranazionale era infatti circoscritto all’ambito funzionale dell’integrazione del mercato e, in quel contesto, l’espressione formale di “diritti fondamentali” si riferiva esclusivamente alle quattro libertà fondamentali di circolazione delle persone, dei capitali, delle merci e dei servizi. Con il progressivo consolidamento dell’esercizio della funzione di governo e dei poteri legislativo e amministrativo, si è specularmente consolidata, però, l’esigenza di una progressiva individuazione di limiti all’azione pubblica delle istituzioni comunitarie, tali limiti non potendo non includere, in primis, la tutela dei diritti fondamentali degli individui.

In assenza di norme esplicite nel testo dei trattati istitutivi, la Corte di Giustizia, con sede in Lussemburgo, si è trovata nella non agevole situazione di dover scegliere fra la mancata tutela dei diritti fondamentali ovvero fra la garanzia della tutela, ma previa individuazione del fondamento legislativo di riferimento. La Corte ha individuato tale fondamento sia nelle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, alle quali essa ha dichiarato di essere obbligata ad attenersi, sia nelle norme della Convenzione europea della quale tutti gli Stati membri erano parti contraenti. Entrambe le fonti sono state qualificate, nel silenzio dei testi, quali «principi generali» dell’ordinamento comunitario, ora dell’Unione europea. Solo nel 2000 è stata adottata a Nizza la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea la cui entrata in vigore come fonte di diritto costituzionale è avvenuta con il trattato di Lisbona nel 2007.

Sulla base di questo scenario di fondo, occorre osservare che la protezione dei diritti fondamentali in Europa si articola su tre ordinamenti: in primo luogo, l’ordinamento degli Stati membri, in base alla rispettiva Costituzione e leggi nazionali, sotto la garanzia della rispettiva giurisdizione e con la garanzia delle rispettive Corti supreme e del controllo di legittimità costituzionale delle leggi esercitata dalle rispettive Corti costituzionali; in secondo luogo, dall’ordinamento della Convenzione europea e con la garanzia della Corte europea, nei confronti delle violazioni poste in essere dagli Stati contraenti; in terzo luogo, dall’ordinamento dell’Unione europea, con la garanzia della Corte di Giustizia, nei confronti delle violazioni poste in essere dalle istituzioni dell’Ue e dagli Stati membri nel campo di applicazione del diritto dell’Ue.

Si tratta, pertanto, di un assetto delle fonti di “pluralismo costituzionale” e di “pluralismo giurisdizionale”, ossia della garanzia giurisdizionale articolata su tre ordini di Corti, ciascuna suprema nel proprio rispettivo ordinamento. Ne discende un problema di “definizione del rapporto” fra questi tre ordini di fonti del diritto e di garanzia giurisdizionale. Si tratta di un rapporto privo di una struttura gerarchica formale. Ciascun ordinamento e soprattutto ciascuna giurisdizione rivendica il proprio primato.

Il rapporto fra fonti e giurisdizioni è in realtà assicurato solo sul piano di fatto da una prassi che è stata qualificata come “dialogo fra i giudici”, ossia sulla “buona volontà” dei giudici nazionali, i quali sono orientati a dare alle fonti del diritto scritto un’interpretazione conforme alle fonti europee, e altresì dei giudici europei i quali tengono conto del diritto interno nell’interpretazione del diritto europeo. Il metodo del dialogo fra giudici (che può portare a una sorta di ping pong interpretativo fra l’una e l’altra corte) conduce a un accomodamento caso per caso.

In conclusione, si può affermare che la tutela dei diritti fondamentali è una «responsabilità condivisa» fra istituzioni europee e nazionali e che questo assetto realizza una forma sofisticata di «democrazia costituzionale europea».

A volte ritornano

Il 47° presidente degli Stati Uniti si chiamerà esattamente (e non è una coincidenza) come il 45°, vale a dire Donald John Trump.

Così ha deciso il 5 novembre, a chiara maggioranza, l’elettorato americano, smentendo le previsioni della vigilia che lasciavano intravedere una contesa molto serrata, sul modello di quella che, quattro anni fa, aveva sancito, a favore del campo opposto, il successo di Joe Biden. Confermati i tradizionali “fortini” geografici (l’Ovest e la “Ivy League” a favore dei democratici, il “Midwest” ai repubblicani), sono stati soprattutto i sette swinging states a fare la differenza, esprimendosi unanimemente a favore dello sfidante. In sintesi, secondo la efficace definizione di Lucio Caracciolo, è stata la cosiddetta «America sorvolata», quella lasciata a se stessa in quanto lontana dalle luci dei riflettori, dagli investimenti di capitale e dai flussi turistici, a fare nella circostanza la differenza.

In effetti il voto delle urne ha prodotto quella che si definisce una landslide victory, una affermazione a 360 gradi, tenuto conto che, oltre alla Casa Bianca, dal prossimo gennaio i repubblicani controlleranno anche Congresso e Senato, senza dimenticare il significativo successo del voto popolare (72 milioni di voti per Donald Trump contro i 67 milioni andati a Kamala Harris). Dato, quest’ultimo, non scontato, se si considera il fatto che nel 2016 la pur sconfitta Hillary Clinton aveva raccolto più suffragi del tycoon repubblicano. Si tratta di una situazione di potere destinata verosimilmente a durare per un solo biennio, dal momento che le elezioni di mid term, qualora rispettino la consolidata tradizione di premiare l’opposizione, si incaricheranno di alleggerire il controllo, in questo caso davvero eccessivo, esercitato dal Grand Old Party su tutte le principali istituzioni del Paese.

Fra i principali motivi che hanno contribuito a un risultato indubbiamente inatteso (e non a caso i sondaggisti ne sono usciti con le ossa rotte) possiamo qui, anche per ragioni di spazio, limitarci a citarne due. Da un lato, la indubbia (piacciano o non piacciano le sue idee) leadership esercitata dal “candidato Trump”, confermata anche dalla sua coraggiosa reazione all’attentato di cui è stato vittima nello scorso luglio, in contrapposizione a una rivale democratica scaturita dalla tardiva desistenza dello stagionato presidente Biden e non in quanto frutto di una scelta ragionata, condivisa dal partito. Dall’altro, la priorità conferita da Trump ad alcuni temi indubbiamente prossimi alla “pancia” dell’elettore americano, in particolare quello a basso reddito, quali l’elevata inflazione, l’eccesso di tassazione e la minaccia (reale o anche solo percepita) dell’immigrazione. Quanto precede in stridente contrasto al risalto dato dalla Harris a temi indubbiamente nobili, quali la tutela del sistema dei diritti civili e la difesa dell’ambiente, ma al tempo stesso considerati prerogativa di una minoranza della popolazione americana, in particolare il segmento ricco e istruito.

Volendo trovare un comune denominatore al trionfo repubblicano del 5 novembre, esso ci sembra identificabile nell’acronimo MAGA (Make America Great Again), il martellante slogan utilizzato da Trump nella campagna elettorale, allo scopo di restituire agli Stati Uniti quelle caratteristiche di benessere economico diffuso, credibilità, autorevolezza politica e coesione interna che, a suo modo di vedere, il quadriennio di Joe Biden aveva messo seriamente in pericolo.

Al momento attuale è, viceversa, meno agevole individuare quali saranno, al di là delle roboanti dichiarazioni acchiappa-voti, le effettive conseguenze del rientro di Trump alla Casa Bianca, un evento che ha comprensibilmente suscitato in vari Paesi e in diversi governi reazioni non univoche, chiaramente interpretabili dai variegati toni impiegati nei messaggi congratulatori. Ciò osservato, le inevitabili considerazioni di realpolitik imporranno a tutti i leaders politici mondiali di accantonare rapidamente eventuali diverse simpatie e di istituire i migliori canali di comunicazione con la nuova leadership di Washington. In attesa di conoscerne, con l’investitura presidenziale del 20 gennaio prossimo, gli altri principali interpreti, spicca sin d’ora l’incarico affidato al proprietario di X e uomo più ricco al mondo, Elon Musk, come ricompensa per la sua ostentata appartenenza al campo del vincitore. Per lui è stata appositamente creata la Segreteria per l’Efficienza governativa. Su altre annunciate indicazioni (fra tutte citiamo quella del negazionista Robert Kennedy Jr. alla Sanità) le reazioni registrate nelle capitali alleate (ma in alcuni casi negli stessi Stati Uniti) variano dalla perplessità allo sconcerto.

In campo internazionale e pur senza trascurare altri ambiti (ad esempio i futuri rapporti degli Stati Uniti con l’Unione Europea e la Nato) i maggiori interrogativi sembrano riguardare le scelte di fondo che il nuovo presidente vorrà effettuare in quelli che sono considerati i tre principali “punti caldi” del pianeta: Russia/Ucraina e Medioriente a causa dei due conflitti in corso, e la Cina, per la complessità di una relazione bilaterale che, al di là del sempre irrisolto nodo di Taiwan, è anche fortemente condizionata da vitali considerazioni di ordine economico (dazi in prima linea). Fra i tre temi ci uniamo ai molti analisti che ritengono particolarmente sensibile e attuale il primo, richiamando le affermazioni elettorali di Trump circa le sue capacità di contribuire a una rapidissima conclusione della guerra in atto fra Mosca e Kiev, ricordando altresì il contatto a distanza intrattenuto sul piano personale con il presidente Putin persino dopo l’aggressione, nel febbraio 2022, al Paese confinante.

Come ampiamente noto, il presidente Zelensky è stato sin qui in grado di opporsi alla indiscussa superiorità in uomini e mezzi della Federazione russa solo grazie ai massicci finanziamenti e ai sofisticati sistemi dì arma forniti in primo luogo proprio dagli Stati Uniti (e, in aggiunta, dall’Europa) durante ill presente mandato di Biden. Su questo sfondo rimane tutta da verificare l'intenzione del futuro presidente di continuare a consegnare a Zelensky pacchetti di aiuti e moderni mezzi di difesa, indubbiamente molto costosi per i contribuenti della Carolina del Nord o dell’Arizona, invece di concentrare il proprio impegno, così come enunciato nel primo discorso pubblico post voto (we will stop wars), sulla fine della conflittualità nel Donbass e nelle altre regioni coinvolte. Un obiettivo, quest’ultimo, che comporterebbe con ogni probabilità la dolorosissima rinuncia dell’Ucraina alla propria integrità territoriale, prospettando, con la sostanziale “mano libera” concessa alla Russia nell’area dell’Europa orientale, inquietanti dubbi anche sul piano della sicurezza dell’intero continente.

Ma, al momento, sembra più prudente non precorrere i tempi, ricordando - ed è un dato non trascurabile per confidare in un futuro meno inquietante rispetto alle aspettative - come già nel corso del precedente quadriennio (2017/2021) una volta in carica Trump avesse mostrato di saper distinguere con una certa lucidità la concretezza pragmatica dagli eccessi ideologici. Non avendo altra scelta, lo metteremo di conseguenza alla prova anche una seconda volta.

Auguro alle nostre lettrici e ai nostri lettori un sereno Natale e un gradevole inizio di 2025, anno del Centenario dal primo rintocco di Maria Dolens.

Il Reggente, Marco Marsilli